トピックス(269)「激安保留床単価」是正へ国交省が動き出した!でも報じた通り、国土交通省もようやくこの問題に気付いてくれたようです。

今後の補助金交付の審査に際しては、

「保留床処分単価が市場価格と比較して適切であることを確認すること」

などと明記された「事務連絡書」が関係行政機関宛に送付されました。

「激安保留床単価」の根絶に向けた大きな一歩

だとして大いに評価したいと考えます。

本トピックスではこの機会に、改めて住友不動産や三菱地所など

一部の再開発業者が「激安保留床単」を使い大儲けする仕組み

についてわかりやすく説明して参ります。

1. 先ずは再開発の基本から

2. 業者が「激安保留床単価」で大儲けする仕組み

3.激安保留床単価を正当化させる手口

4.地権者として注意すべき点

5.まとめ

先ずは再開発の基本から

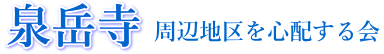

上記イメージ図をご覧ください。

再開発(第一種市街地再開発事業)は、区域の地権者が事業主体となり自らの土地資産を供出して進めて行く新たな「街づくり」です。

昨今の再開発では総事業費が1,000億円を超えるケースが大半ですが、通常、地権者側にこのような莫大な費用を自前で賄う財力はありません。

そこで、再開発施設の一部(=保留床)を再開発事業者(=参加組合員)へ売却することで事業費の不足額を賄うと言うのが再開発事業の基本です。

そして地権者側は業者へ売却した床(保留床)の残りを権利床として無償で取得し、従前評価額に応じて地権者間で配分する仕組みです。

ここで地権者が注意すべき点があります。

それは再開発業者が保留床処分金(=事業費の不足額)を拠出したからと言って「従前評価に基づく権利床面積」以外の床面積すべてが業者側の保留床になるわけではないと言う点です。

当たり前のことですが、業者側の得る保留床面積は近隣地区の相場に準じた適正な「保留床単価」にて別途計算される必要があります。(注1)

例えば、近隣の相場が1,000万円/坪なのに業者の保留床単価が半値以下の300万円~400万円/坪などと言うことがあってはならないのです。

ここは大変重要なポイントですので是非ともご記憶ください。

タワマンの場合は近隣タワマンの分譲坪単価がそのまま参考となります。一方、オフィスビルの場合は一般分譲しないため、他の指標が必要となって来ます。オフィスの場合は不動産REITの売買データなどが参考になりますが、これとは別に月額賃料から4~5%と言った利回りで算出した坪単価を一般の流通価格(=近隣相場)と見做す方法もあります。

もし、業者が主張する保留床単価が上記で得られる数字よりも著しく低い場合、それは「激安保留床単価」ですので是正させる必要があります。

これを怠れば権利床面積が激減し地権者は損をすることになります。

業者が「激安保留床単価」で大儲けする仕組み

次に再開発業者が「激安保留床単価」(注2)を既成事実化させることで莫大な開発利益(注3)を独占しようとする仕組みについて解説します。

再び上記イメージ図をご覧ください。

再開発ビルは「保留床」と「権利床」とで構成されています。

これを数式で表すと以下の通りです。

(再開発ビルの)総床面積=保留床+権利床

再開発ビルの総床面積は一定ですから、保留床面積が増えれば権利床面積は減り、逆に保留床面積が減ればその分権利床面積は増えることになります。このように業者と地権者とは床の配分をめぐり互いに利害が対立する関係(=利益相反関係)にあることも併せてご記憶ください。

このため、「激安保留床単価」は再開発業者が地権者の取り分(権利床面積)を希釈させるための手口だと考えられています。

(注3) 開発利益とは、主に再開発事業の容積率緩和に伴い新たに創出される床(保留床)から得られる収益余地を言います。因みに、都市再開発法の盲点はこの「開発利益」に関する規定が一切存在しない点にあります。それを良いことに開発利益の独占を狙う一部の再開発業者は地権者の関心が開発利益へと向かわぬよう、敢えてこの用語には触れず、逆に「地権者は等価交換して終わり」なる理屈を前面に押し出すことで権利床面積を先に固定させてしまい、残りの床面積(保留床)を引き算方式で独占しようと企てるのだと考えられています。

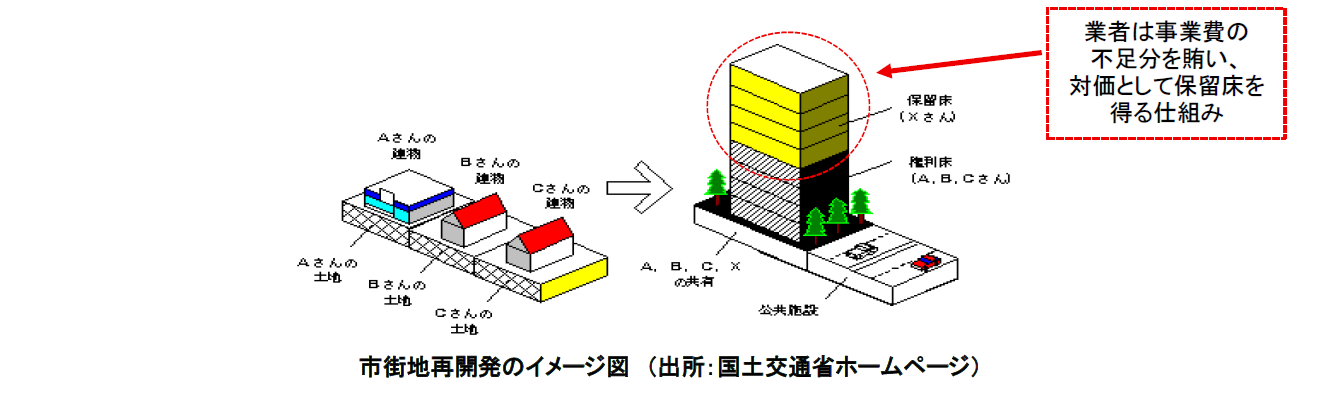

再開発業者は営利企業ですから開発利益(保留床)を出来るだけ多く確保したいと考えます。しかし面積を決めるには一定のルールがあります。

再開発業者が拠出する「保留床処分金」は「事業費の不足額」ですから定額となり、あとは保留床単価をいくらで取り決めるかで彼らの得る保留床面積が確定します。これを数式で表せば以下の通りです。

保留床面積=保留床処分金÷保留床単価

もし業者側があらゆる手段と理屈を駆使して保留床単価を激安レベルに設定し、これを正当化(=既成事実化)させることに成功すれば保留床面積の最大化が実現します。(その一方で権利床面積は最小化されます)

これが再開発業者による「激安保留床単価」を使った開発利益(保留床)独占の基本的なカラクリです。(注4)

(178)「保留床総取り」のカラクリと業者の手口(前編)(2023/4/11)

(179)「保留床総取り」のカラクリと業者の手口(後編)(2023/4/17)

「激安保留床単価」を正当化させる手口

「激安保留床単価」は文字通り「激安」であり、また地権者の権利床面積を希釈させる「劇薬」でもありますから、地権者たちから反発を受けた場合、業者側がこれを正論を以て論破することは難しい現実があります。

そこで一部の再開発業者は、地権者で構成される「組合組織」そのものを手っ取り早く傀儡化してしまおうと試みるようです。(例え「激安保留床単価」だったとしても、それを地権者で構成される組合総会で決議させることが出来れば、激安価格を正当化出来ると言う業者側の算段です。)

その手口は様々ですが、例えば準備組合の設立段階から「業者に従順」且つ「事業投資や契約の知識を持たない」地権者ばかりを集めて理事に据え、先ずはその理事たちを業者の「操り人形」と化させる。次に業者側が用意した不平等な内容の「業務協力契約書」を理事長に調印させる。続いて業者自らが「事務局業務」を担うことで組合内部での主導権を徐々に拡大させて行く、などと言った手法です。

業者側が用意した契約書ひとつをとっても、その中身が業者側有利に書かれていることは容易に想像できますが、多くの場合、理事たちは契約書の中身を事前に弁護士等に精査させると言った契約の基礎知識すら持ち合わせていないため、理事長は業者の言われるまま不平等な契約書に調印することとなります。極めて危険な行為です。契約の中身は現場ごとに異なるものの、多くの場合そのような不平等契約書には「業者側が指定する不動産鑑定士やコンサルを採用」したり、「業者が特命方式で保留床購入権を取得する」等、後日「激安保留床単価」を正当化させるための仕掛けが満載なので地権者は注意が必要です。(注5)

(注5)例えば、手口の一つに「業者側が指定する不動産鑑定士の採用」があります。敢えて国家資格を持つ不動産鑑定士に「激安保留床単価」を説明させることで、あたかもその単価が正しい評価であるかの錯覚を地権者へ与えようとする手口です。(現実には依頼人が誰かにより鑑定士の鑑定評価も異なって来ます。しかし、一般の地権者はそこまでは知り得ません。地権者の無知に乗じた狡猾な手法だと言えます。)

地権者として注意すべき点

それこそ多数ありますが、スペースの関係もあり2点だけ述べます。

先ずは準備組合段階での注意点です。ここでは再開発業者と締結した「業務協力に関する契約書」の全文を開示させ、保留床処分に関する諸条件を精査することが何よりも重要です。この段階ではさすがに具体的な保留床単価は記載されませんが、少なくとも「保留床単価」に関し、「市場価格と比較して適切に決められる」、「近隣同種の売買実績等における単価から著しく乖離していないことを確認」と言った文言が記されているか確認の必要があります。無記載なら追加契約を要求してください。

もし準備組合側が「契約書を開示しない」、「開示したが追加契約には応じない」と言うのであれば、一定数の地権者が纏まり断固組合を相手にしないことも一案です。(注6)準備組合は法人格を有しない単なる任意団体ですから、地権者側に準備組合と対話する義務はありません。因みに、港区役所では「対話の義務が無い」ことを書面で確認しています。

(注6) 再開発は順調に進めば莫大な開発利益をもたらす事業だけに、名実共に地権者が主体となり再開発を進めることが出来るのであれば、その恩恵ははかり知れません。そうでないのなら徹底して準備組合や再開発業者を相手にしないことです。一定の同意者が集まらない限り再開発の第一段階(都市計画決定)へ進むことはないからです。「都市計画決定」が実行されると、もう後戻りは出来ないだけにこのことは重要です。

次に、再開発が進み、業者側から「保留床単価」が提示された場合の対応です。単価が激安であるか否かを見分けるのはさほど難しくはありません。タワマンの場合でしたら、近隣地区のタワマンの実勢相場(坪単価)と再開発業者側が提示した「保留床単価」とを比較し、単価が妥当な水準にあるかどうかを見極めるだけです。

一般にマンション分譲業者の粗利は20~25%と言われていますので、例えば近隣の類似したタワマンの販売単価が1,000万円/坪であれば、再開発業者の適正保留床単価は

1,000万円X 75~80%= 750~800万円/坪

即ち、750~800万円/坪が適正保留床単価となります。

もしこの水準より著しく低い単価が提示されていれば、それは「激安保留床単価」だと結論づけられます。(注7)

一方、三菱地所が提案する保留床単価は4年前から440万円/坪と言う激安レベルに据え置かれたままです。三菱地所は手の内を読まれてしまったからなのか、今も地権者に対して説明責任を果たしていません!

まとめ

最後に、再開発事業における「不都合な真実」を一つをご紹介しておきます。それは「事業協力者」についてです。

「事業協力者」とは文字通り、事業者(=地権者)のために協力を行う民間業者のことを言います。

再開発事業では通常「再開発業者」が自らを「事業協力者」と名乗り、準備組合の段階から組合内部へ深く入り込み、事務局業務を担うなどして地権者に寄り添う形で再開発に向けた協力を行うとされています。

しかし多くの場合、その「事業協力者」が再開発ビルの完成時には自らが「参加組合員」へと変身し、今度は床面積の配分を巡り地権者の「利益相反相手」となるのです。(本トピックスで説明した通り)

「事業協力者」が最後は「利益相反相手」へ変身する!

これほど矛盾した話は無いのではないでしょうか?

しかも彼らは「事業協力者」として組合内部に初期の段階から入り込み、時間をかけて内部から「激安保留床単価」を正当化させるための様々な仕掛け作りに励み、事業が竣工した際には開発利益(保留床)の総取りを図ると言うのですから地権者はたまりません。

「飼い犬に手を噛まれる」

とはまさにこのことを言うのではないでしょうか?

業者が「激安保留床単価」を既成事実化させると言うことは、即ち

「買い手(業者)が買単価を決める」

と言うことでもあります。事実ならこれほど馬鹿げた話はありません!

地権者はこの矛盾に早い段階で気づき声を上げる必要があります。

再開発は、このように再開発業者が決して語ろうとしないカラクリが数多く存在しますので地権者の皆さまはくれぐれもご注意ください。