「カラクリと手口シリーズ第3弾」として今度は「保留床」を取り上げます。

前号で報じた内容と一部重複する部分も出て来ますがご了承下さい。

過去の再開発は不平等そのもの!

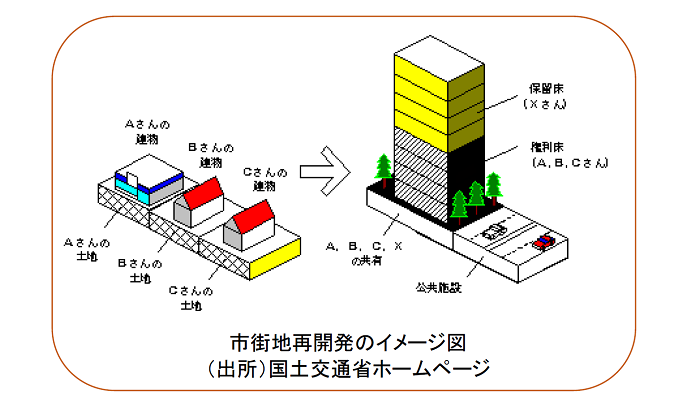

先ずは上記「市街地再開発のイメージ図」をご覧ください。

これは国土交通省が作成したもので、図では「保留床」と「権利床」とは半々の比率となっています。しかし実態はこれとは全く異なります。

埼玉大学名誉教授・岩見良太郎氏が以前に大都市圏の保留床を伴う再開発事業について調査を行ったところ、どの再開発現場も概ね

権利床が2割、保留床が8割

と言う比率となっており、両者の取り分が折半となった再開発は皆無だったそうです。過去の再開発がいかに「地権者に不平等」だったかを示す調査結果だと言えます。

そもそも再開発事業(第一種市街地再開発事業)は、地権者が主体となって進める事業です。

その地権者が自ら「土地を供出」し、「事業リスク」まで引き受けながら、再開発によってもたらされる「膨大な開発利益」を享受することもなく、最終的な取り分が僅か「2割」と言うのでは、どう考えても割が合いません。

なぜそうなってしまうのか?そのカラクリと手口を以下で解説します。

先ずは、「保留床」と「権利床」の基本から…

もう一度「市街地再開発のイメージ図」をご覧ください。

再開発ビルの総床面積は、保留床面積と権利床面積とで構成されます。このうち「保留床」は再開発事業者(=参加組合員)(注1)が買う部分です。そして残った部分が地権者の取り分となる「権利床」です。

再開発事業者は営利目的の民間業者ですから、当然、保留床を安く、そしてできるだけ広い面積を確保したいと考えます。しかし、保留床面積が増えると、その分、権利床面積は減るので地権者には不利となります。

つまり再開発事業者と地権者とは互いに利益が相反する関係にあるのです。

「保留床」が決まる仕組み

次に、「保留床」が決まる仕組みを説明します。

再開発は地権者(=再開発組合)が主体となり進める事業であり、再開発ビルの一部(保留床)を再開発事業者(参加組合員)へ売却することで再開発の事業費を賄う仕組みです。

そしてその事業費を賄うために売却が必要な額、即ち「保留床の売却額」は「○○○億円」と言った具体的数字で算出されます。

従い、売却額が決まれば、あとは

「保留床単価」をいくらにするかで

保留床面積が決まります!

これが、再開発事業において「保留床」が決まる本来の仕組みです。

この基本は大変重要ですので皆さまもしっかりとご記憶下さい!

保留床を独占したい業者の手口とカラクリ

さて、上述の通り保留床の面積は売却額÷保留床単価で決まります。

つまり、事業費を賄うための「売却額」が決まれば、あとは「保留床単価」をいくらに設定するかで、保留床面積は自ずと算出されるのです。

ここで地権者が認識すべきは、

「保留床単価」が安いほど保留床面積は増えるが、

その分、地権者の「権利床面積」は減ってしまう

と言う現実です。

再開発事業者がこの点を説明したがらないのには理由があります。

彼らは営利目的の民間企業ですから、当然、保留床を格安で、そしてできるだけ多くの面積を取得したいと考えます。

しかし、「保留床単価」が安ければ再開発事業者は得をしますが、その分「権利床」の面積は減ってしまうため、地権者側には不利となります。

再開発は「地権者が主体」となり進める事業ですから、もし地権者がこの仕組みを知り、再開発事業者が「不当に安い単価」で保留床を購入しようとしている事実に気付けば、当然、地権者側はそのような業者の手法を拒絶しますので、そうなると業者にとっては痛手となります。

そこで再開発事業者側は地権者に気付かれぬよう、敢えて

というのが彼らの「保留床総取り」のシナリオ(=手口)だと考えられます。

よく考えてみれば、これは「買い手に売値を決めさせる」と言った馬鹿げた仕掛けですが、一般の地権者はなかなかこの事実に気が付きません。そこがまた再開発事業者の狙いだとも言えます。

再開発事業者の手口はもう一つあります。彼らは地権者の関心を「保留床単価」に向けさせないよう、

などと、あたかも「権利床」が「保留床」とは無関係に、「従前評価」のみで決まるかの説明を行うことで、地権者の関心を「保留床単価」の値決めからそらそうともします。これも業者の手口の一つとしてご記憶下さい。

再開発事業者は「事業協力者」や「事務局」の名目で準備組合内部へ入り込んできますが、そもそも前述の通り、「再開発事業者」と「地権者」とは利益相反の関係にありますから、いくら再開発事業者側が「協力者」だと言ったところで、彼らの説明をそのまま鵜呑みにすべきではありません。

本来、そこで地権者の不利益とならぬよう監督機能を果たすのが準備組合の地元役員たちの責務です。

しかし残念ながら、再開発事業者が実効支配する準備組合においては、この機能が形骸化してしまっている実態が各地から報告されています。

準備組合の地元役員たちも、再開発事業者側の手口に気づくと共に、自らの責務について自覚すべきです。昨今では住民の権利意識も高まりつつあり、地権者が集団で、職務怠慢、不作為、背任と言った事由で

準備組合役員個人を相手取り訴訟を起こす動きが散見されるからです。特に背任行為は刑法に抵触し、懲役刑もありますので注意が必要です。

まとめ

再開発事業者が、「保留床を安値で総取り」することは彼らの再開発事業における最大の目的だと言っても過言ではありません。従い、再開発業者側の息のかかった「鑑定士」や「コンサル」が算出した「安い単価」を安易に認めれば、「保留床面積」は増えるものの、その分「権利床面積」は減るので、地権者には不利となります。

このように「保留床単価をいくらに設定するか」は、地権者の「権利床」の取り分に大きな影響を与えますので、保留床単価が決まるプロセスには細心の注意を払う必要があります。再開発事業者側の説明を安易に信じるべきではありません。 (続編に続く)