「常套句」とは、いつも決まって用いられるフレーズのことを言います。

「常套句」とは、いつも決まって用いられるフレーズのことを言います。

本トピックスでは実際に港区が地権者たちへ発行した文書を中心に、そこで見られる紋切型の文章(=常套句)の問題点及び対策について解説して参ります。

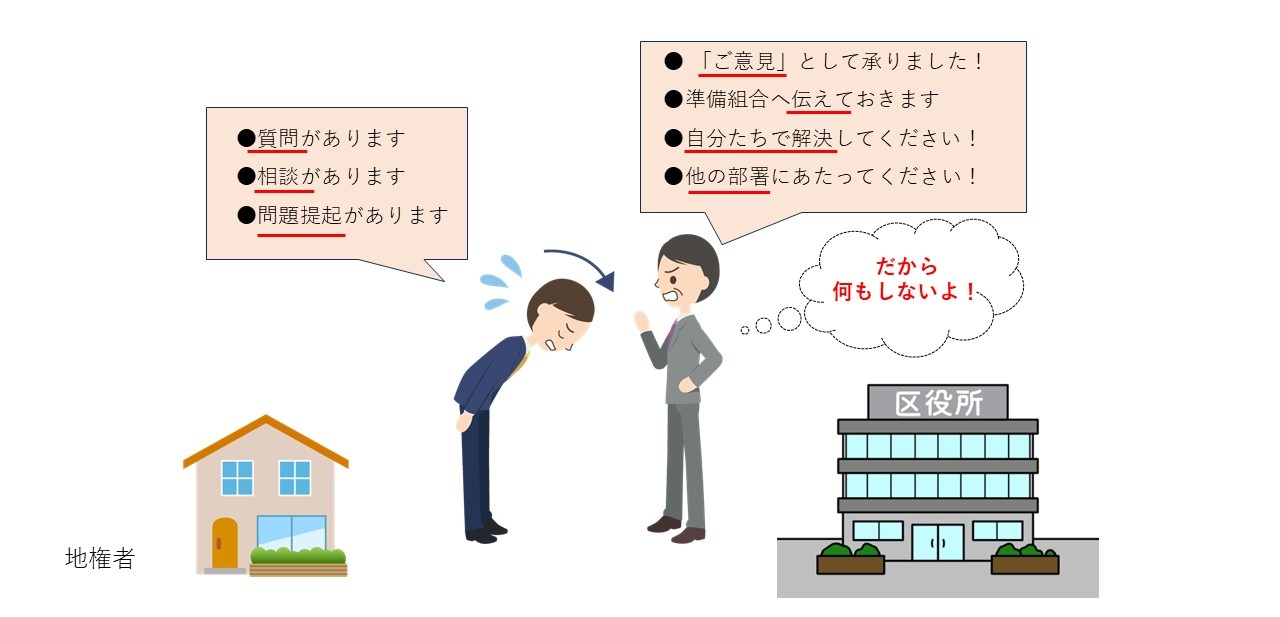

「常套句」は時候の挨拶などで使われる場合には何の問題もありません。しかし、再開発事業を管轄する区市町村が地権者からの相談や問題提起を正面から直視せず、お決まりの「常套句」を以てその場を切り抜けようとするのだとしたら問題です。残念ながら、港区が区民である地権者に対して発行する文書にはそのような「常套句」が随所に見られます。

「常套句」は役人特有の「責任回避」や「たらい回し」の性向、更には区民に対する「上から目線」などに起因するものと考えられますが、これを黙認すれば地権者の大切な「土地資産」はもとより「人権」にまで悪影響が及びかねないだけに、地権者は「見て見ぬふり」をすべきではありません。

今回は、役所側が地権者へ放つ「お決まりの常套句」を集めてみました。

尚、これらの常套句は港区役所に限らず全国各地の市役所や区役所が発行する文書にも散見されるようですので、他地区の地権者の皆さまにも参考として頂ければ幸いです。

1. 役所が好んで使う「常套句」あれこれ

2. 同じ「常套句」を何度でも繰り返す港区役所

3. 先ずは行政職員の行動様式を知ろう!

4. 行政職員との接し方

5. まとめ

役所が好んで使う「常套句」あれこれ

1.

「ご意見として承ります」

【解説】

これは「かかわりたくない」、「対応したくない」と言う意思の表れだと考えられます。

行政に「ご意見」と言わせないためには、地権者側は予め「どうしたら良いか?」、「どのような問題が考えられるか?」、「関連する法令は何か?」と言った、単なる「ご意見」として処理できない形で質問や問題提起を行うことが有効です。

尚、港区の場合、問題は更に深刻で、論点に一切言及しないまま「ご意見」として処理されるケースも散見されます。都合の悪い話には触れようともしない姿勢はもはや行政としての体をなしておらず、区の「不作為」や「業務怠慢」が疑われると言っても過言ではありません。

2.

「準備組合に伝えます」

【解説】

行政は単なるメッセンジャーではありません。

伝えるだけなら小学生でもできます。

3.

「準備組合を指導して参ります」

【解説】

何をどのように指導して行くのか具体的な言及がない場合には要注意。更に文末で「ご理解、ご協力をお願いします」などと付記されていたら行政の「積極的には行動したくない」意思の表れである可能性が大です。

それでも一応役所は「指導して参ります」と公言していますので、後日「どのような具体的指導が実際になされたのか」を行政へ問い合わせ、彼らから文書で指導結果を説明させることも忘れてはなりません。

4.

「…と聞いています」

「…と考えています」

「…と認識しております」

【解説】

断定はできないものの、これらは「役所の自信の無さ」が表れた言質だと考えられます。行政は再開発事業の監督官庁としての自覚と責任のもとで、しっかりと制度や法に基づく論理的な説明を地権者に対して行うべきであり、あたかも「傍観者」であるかの態度をとるべきではありません。

5.

「準備組合とよく話し合って解決してほしい」

【解説】

そもそも準備組合は法人格すら有さぬ単なる任意団体に過ぎず、法的責任も限定的なため、重要な取り決めを行うべき相手ではありません。

地権者たちはそのような団体を相手に大切な土地資産の処分に関する話し合いを行っても確証や安心が得られないからこそ行政へ相談に行くわけです。そのような状況にもかかわらず、行政からまるで「門前払い」されるかの如く「準備組合とよく話し合って解決してほしい」などと言われたのでは地権者はたまりません。行政の「不作為」や「責任回避」が疑われても仕方がない現実がそこにあります。

同じ「常套句」を何度でも繰り返す港区役所

港区役所には前述の「常套句」問題に加え、更に深刻な問題があります。

それは、区にとり「都合の悪い論点」には言及すらしようとしないこと。

そして地権者側がその点を何度追求しても「同じ説明を平然と繰り返す」点です。まるで「一度回答したらそれが全てだ」と言わんばかりの高圧的なやり方です。区長は果たしてこの現実をご存じなのでしょうか?

【解説】

実際に港区の再開発担当部局ではそのような事例が頻繁に発生しており、事例集として新規トピックスが一つ書けるほどです。都合の悪い話となれば、まるで「オウム」や「九官鳥」かと錯覚するほど彼らは徹底してこの幼稚な手口を使って来ます。都合の悪い場面では地権者との対話の窓口を一方的に閉ざしてしまうと言った極めて狡猾なやり方です。

トピックス(257)に掲載した「添付①」(1回目の区の回答)と「添付②」(2度目の区の回答)もそのような事例の一つです。

港区役所が厄介なのは、彼らは3回、4回、5回と全く同じ回答を何度でも平然と繰り返す点にあります。まるで「地権者が最後は根負けして諦める」のを待っているかの様でもあります。そこにはもはや行政府として「地権者の要望に応えようとする姿勢」など微塵もありません。

先ずは行政職員の行動様式を知ろう!

なぜ役所は門切り型の文章(=常套句)を乱発するのか?その背景には以下のような役人特有の文化や習慣が影響していると考えられます。

(注:あくまでも傾向であり、役所や担当職員により対応は異なります。)

*前例主義:地権者側がせっかく新しい提案を行っても「前例がないから」と及び腰になる傾向が強い。つまり役人には柔軟性が欠如。

*責任回避:責任の所在をあいまいにし、地権者側がミスを指摘しても担当部署で責任を取ろうとはせず、役所全体でうやむやにしようとする。

*形式主義:書類の体裁や形式を重視し、地権者へのサービス向上などは二の次で、先ずは役所内での根回しや書類作成などを優先する。

*たらい回し:地権者からの問題提起や質問に対し「自分の担当ではない」として別部署へ回付したり、或いは「都や国と話してくれ」などと言って役所外へ地権者を誘導しようとする。

*聞かれないことには答えない:聞かれたことには一応は答えても、聞かれないことについては、たとえ関係性があっても答えようとはしない。

*忖度文化:職員個々人の意見や指導力よりも、どれだけ上司の意向に従ったかが評価されると言った役所特有の文化も存在か?

*無意味な会議が多い:実質的な議論のない会議や確認のための会議が頻繁に行われる。(時間の浪費。民間企業では考えられない!)

*新規取り組みへの拒絶反応:前述の「前例主義」とも関連するが、新しい取り組みには及び腰で、変化を避けようとする傾向が強い。

*地権者に対する「上から目線」:一般に公僕(=サービス提供者)としての意識が希薄で、特に担当課長以上の役職者となると地権者への対応が高圧的または無愛想になることがある。

このように、役所が発する「常套句」の背後には上記で示した役所特有の文化や習慣が影響している面が多分にあると考えられます。

近年では「IT化の進行」や「地権者側の人権意識の高まり」等も手伝い、将来的には改善が期待されるものの、依然として港区役所のように、役所特有の文化や習慣が役人の行動様式を支配している(と考えられる)自治体もありますので地権者はご注意ください。

行政職員との接し方

行政職員(=役人)と接する際、地権者だからとの理由で卑屈になる必要はありません。あくまでも対等な立場で常識を以て接すれば事足ります。

とは言え、彼らは許認可権限を有する役所の職員ですので、日頃から良好な人間関係を保ちながら具体的且つ建設的な議論を進めて行くことが何よりも大切です。

役人も人の子ですから時には間違いを犯すことだってあります。

もし合理的根拠に乏しい理不尽な行政指導を受けた場合には、これを「役所が言ったことだから」と安易に受け入れず、法的根拠等を文書で要求する等、積極的な追及が不可欠です。もしこれを怠れば、地権者本人の「土地資産」はもとより「人権」までが不当に扱われてしまう懸念があるからです。

まとめ

役所には、都合の悪い事案は「常套句」を用いることでその場を切り抜けようとする習性があるように見受けられますので地権者は要注意です。

もし常套句を「役所が言ったのだから」とそのまま黙認すれば、後日、

「こんな筈ではなかった」と後悔する結果となり兼ねません。

役所に諸問題を「常套句」で処理させないためには、予め質問や問題提起の段階で、「どう対応すべきか?」、「どのような問題があるのか?」、「法的根拠は何か?」と言った具体的な質問を投げかけ、行政に文書で回答(指導)を要求することが肝要です。

最後に、役所との折衝に際しての注意事項をもう一点明記しておきます。

それは「役所には定期的な人事異動がつきもの」だと言う点です。

人事異動の際に担当者間で引継ぎがしっかりと行われないケースも考えられますので、口頭による指導がなされた場合には即刻文書で確認を取り付けておくことが重要です。後日役所側と「言った、言わない」でトラブルとなった場合には、地権者側が不利になることを肝に銘じてください。

役所とは常に良好な関係を維持しつつ、建設的な議論を積極的に進めることで、未来の「街づくり」に向け互いに切磋琢磨して行きたいものです。