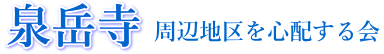

本トピックスは(172) 傀儡型「準備組合」:役員たちの責任は?の続編です。

前トピックスでは役員たちの責務並びに訴訟リスクについて論じました。なぜ傀儡組織の役員たちには「懈怠」や「背任」の疑義が生じやすいのか?それを知るには、先ずは再開発事業の基本的な仕組みを理解する必要がありますので、今回はこの点にしぼり要点を解説して参ります。

先ずは押さえておくべき再開発の基本

① 再開発事業の主体は地権者である

現在各地で再開発事業者が進める再開発計画の多くは「第一種市街地再開発事業」と言い、それは地権者が主体となり進める事業です。(注1)

この形態の事業のもとでは「事業リスク」を負うのは地権者であり、再開発事業者ではありません。再開発と言う大規模事業のリスクを地権者が負う以上、地権者が主体となり再開発を進めるのは当たり前のことです。

② 準備組合も地権者主体であることが前提

準備組合は再開発事業を検討するために設立される組織ですから、当然、「地権者主体」で設立・運営される必要があります。

万が一にも再開発事業者が組合を主導することがあってはなりません。

理由は明確です。再開発事業者は営利目的で再開発を進めようとする業者なので、地権者とは基本的に利益相反関係(注2)にあるからです。

再開発事業者が準備組合を傀儡化しようとするのは、まさに地権者との「利益相反関係」が彼らにとって障害となるため、自社の利益が常に優先されるよう準備組合を誘導したいと考えるからに他ありません。

③ 再開発事業は「再開発ビル等の一部を再開発事業者へ売却」することで事業費を賄う仕組み

市街地再開発のイメージ図

(出所:国土交通省ホームページ)

次に、再開発の基本的な仕組みについて説明します。

再開発は地権者が土地を供出することにより初めて成り立つ事業です。

そして供出した土地の上に再開発ビル等を建設し、その一部(保留床と言う)を再開発事業者(参加組合員と言う)へ売却することで設計、解体、建築費、補償費などの事業費を賄う仕組みです。

そして地権者は保留床を除く残りの再開発施設を原則「権利床」として無償での取得が可能となります。

つまり保留床が高く売れれば、保留床は少なくて済み、その分権利床は増える。逆に保留床を格安で売却すれば、その分地権者の取り分が減ると言う構図です。

以上はあくまでも基本的な仕組みにすぎませんが、とても重要な点ですので地権者の皆さまは是非ともご記憶下さい。

④ 地権者は再開発業者とは「利益相反」の関係にある

ここが本トピックスの最も重要な部分です。

イメージ図からも「保留床が増えれば権利床が減る」、逆に「保留床が減れば権利床が増える」関係が見て取れます。つまり再開発事業者が取得する「保留床」と地権者が得る「権利床」とは利益相反関係にあります。

営利目的の再開発事業者は当然、自分たちが取得する保留床を「出来るだけ安く」、そして「出来るだけ多く」取得したいと考えますので、自社の息のかかった鑑定士やコンサルなどを使い購入条件を正当化しようとします。しかしそれを実行されると地権者が得る権利床は減り、還元率(現状の建物面積に対する無償で取得できる権利床の比率)の低下を招きます。まさに利益相反です。

また再開発事業者は、安値で買える保留床を独占したいと考える結果、地権者には増床制限を設けて一定面積以上の床を買わせないようにすることがあるようです。増床制限は地権者の購入の自由を阻害し、権利価値を下げることに繋がりますので、こちらも利益相反です。このように地権者と再開発業者とは最初から「水と油」のように相容れないのです。

傀儡準備組合における役員たちのジレンマ

以上の「再開発の基本構図」をご理解いただければ、なぜ傀儡組織の役員たちが「懈怠」や「背任」の疑義を持たれやすいのかが見えてきます。

地権者とは利益が相反関係にある「再開発事業者」が準備組合内部へ入り込めば、役員たちは「地権者」と「再開発事業者」と言う互いに相反する勢力の板挟みになり、窮地に追い詰められる状況となるからです。

まとめ

準備組合は地権者が主体の組織であることが大前提ですから、理屈の上では組合役員たちがジレンマに陥る隙などない筈です。

しかし、一旦準備組合が再開発事業者により傀儡化されてしまうと、そこにいる役員たちは「地権者」でありながら、再開発業者の「操り人形」として利益相反の狭間でジレンマに陥ることになります。

もしそこで再開発事業者寄りの行動をとれば、地権者からは「懈怠」、そして場合によっては「背任」の疑いを持たれることになりかねません。

ではどのような事例が「懈怠」や「背任」と見做されるのか?

この辺に関しては新たなトピックスを設けて別途論じることとします。