過去にも何度か「事業費高騰」のもたらす地権者への悪影響について報じて来ましたが、いよいよそれが現実のものとなりつつあるようです。

1.中野サンプラザの「再開発中断」が示唆するもの

2.なぜ事業費高騰で「還元率」が下がるのか?

3.事業費高騰下で「還元率」を維持するには…

4.事業費高騰下で「還元率」を上げるには…

5.まとめ

中野サンプラザの「再開発中断」が示唆するもの

トピックス(235)でもお伝えした通り、中野サンプラザ跡地の再開発計画(総事業費:2,639億円、地上60階建ての複合施設計画)は、まだ解体工事も始まっていない段階にありながら既に工事費が900億円(34%)も増加することが明らかとなり、事業者側は採算がとれないとして施行認可申請を取り下げ、事業は一旦中断されることとなりました。

事業計画の見通しが甘かったと言ってしまえばそれまでですが、事業者側が少なくとも事業を一旦中断したことは賢明な判断だったと言えます。

なぜなら再開発(第一種市街地再開発事業)では、地権者が「事業リスク」を引き受ける仕組みですので、もしこのような状況下で再開発が強行されれば最終的には事業費増のツケは地権者に回ってくるからです。

その一つとして「還元率」の低下が懸念されます。(注1)

れるか、その割合を百分率(%)で表したものです。例えば従前100㎡の床が従後に80㎡の床へ変換された場合、還元率は80%となります。

一般に、事業費の高騰にも関わらず再開発業者側が「保留床単価」を引き上げない場合、地権者の還元率は減少することになります。

なぜ事業費高騰で「還元率」が下がるのか?

そのロジックは次の通りです。

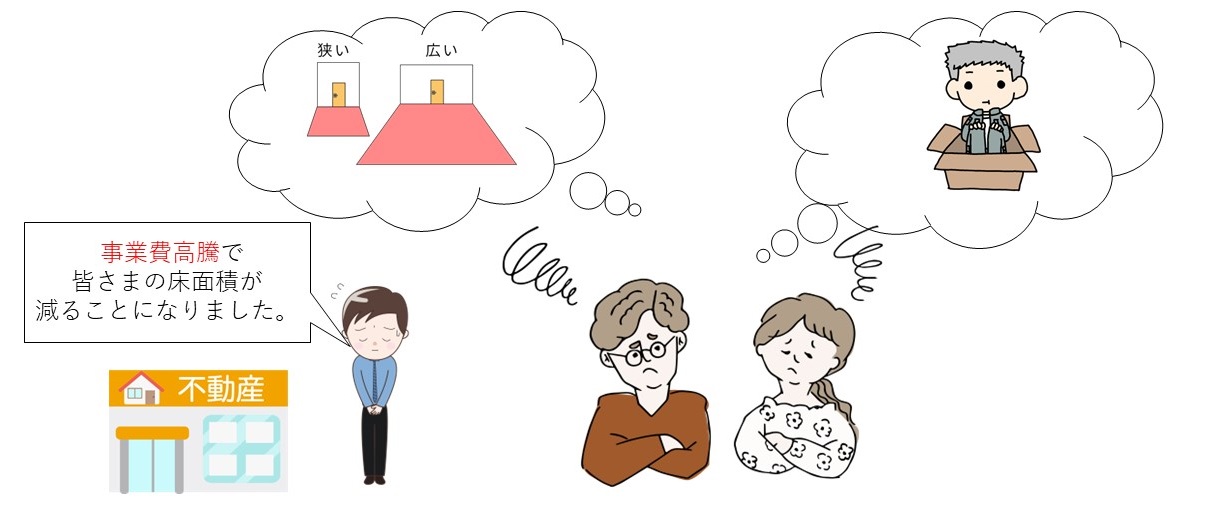

先ずはタワマンを想定した下記「事業収支表」サンプルをご覧ください。

工事費が高騰すると再開発業者(=参加組合員)(注2)が支払う「保留床処分金」の額が増加します。ここでは300億円増えたと仮定します。

事業収支計画

事業費高騰で権利床面積は激減!

上図の通り、「工事費」が高騰すると「保留床処分金」の額が増えます。

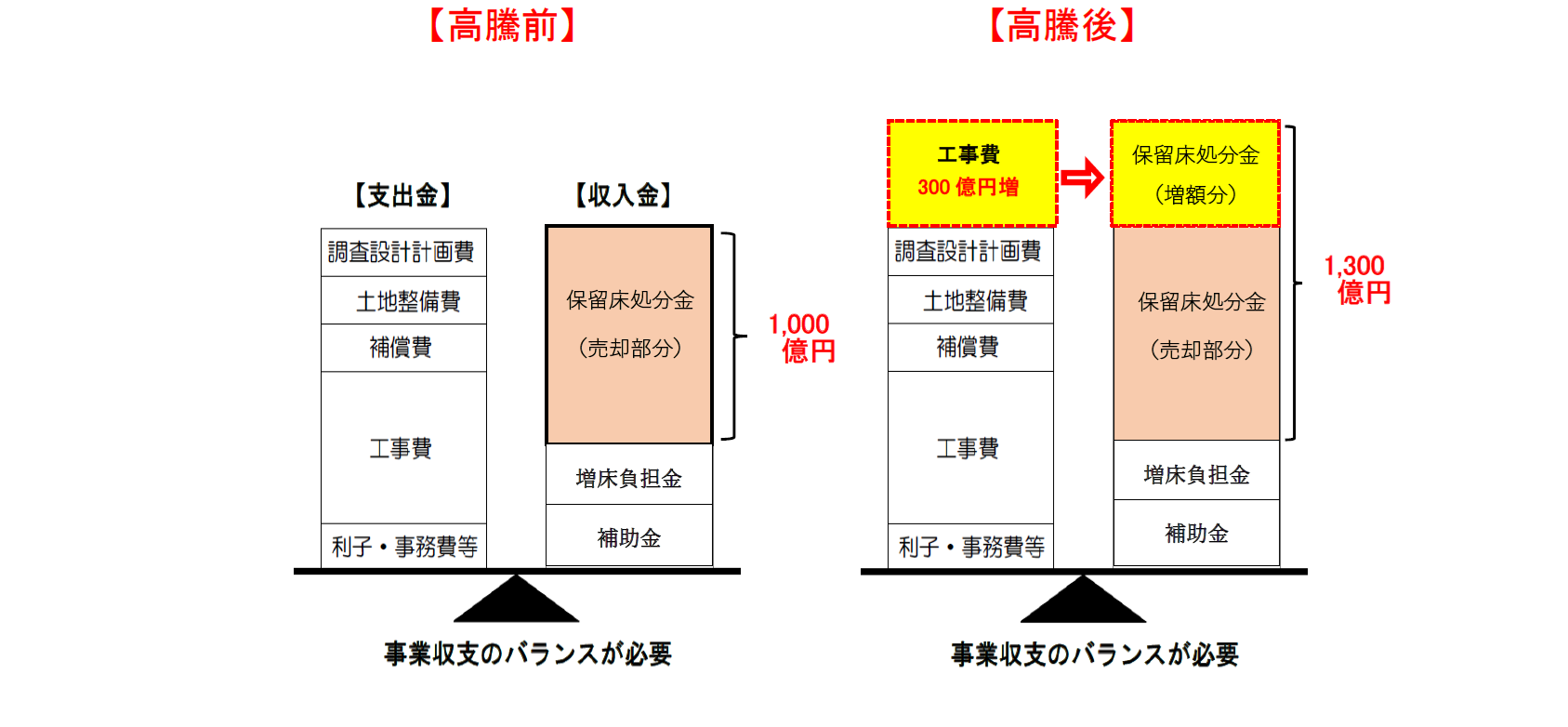

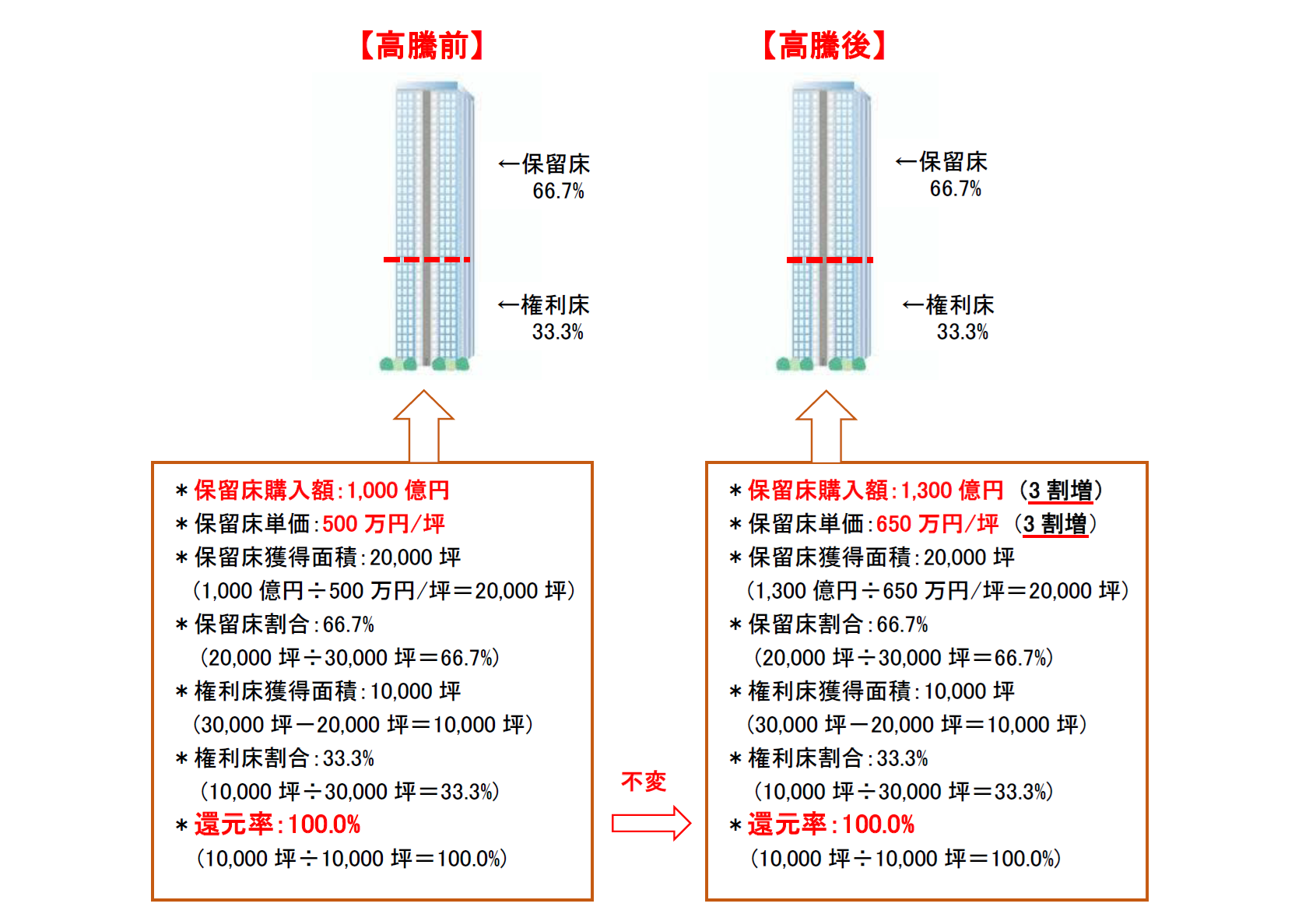

次に再開発で建設されるタワマンの総床面積は30,000坪、参加組合員の購入する保留床単価は500万円/坪で決まったと仮定します。

【結論】 事業費高騰下にも関わらず「保留床単価」が据え置かれると「還元率」は激減してしまう。

*総床面積=保留床面積+権利床面積です。従い、保留床が増えるとその分権利床は減ります。

*再開発(第一種市街地再開発事業)は、再開発施設の一部(=保留床)を再開発業者(=参加組合員)へ売却処分することで事業費の不足分を賄う仕組みです。従い、事業費が高騰すればその分「保留床処分額」は増えますが、そこで「保留床単価」が据え置かれれば「保留床面積」は増えるので参加組合員は得をします。一方、権利床は減るので「還元率」は減り地権者は損をします。

事業費高騰下で「還元率」を維持するには…

例え事業費が高騰しても「事業費」と「保留床単価」とが同率で上昇するのであれば、地権者の「還元率」は変化しません。下図をご覧ください。

【結論】 「事業費」と「保留床単価」とが同率で上昇する限り、「還元率」は変化しない。

事業費高騰下で「還元率」を上げるには…

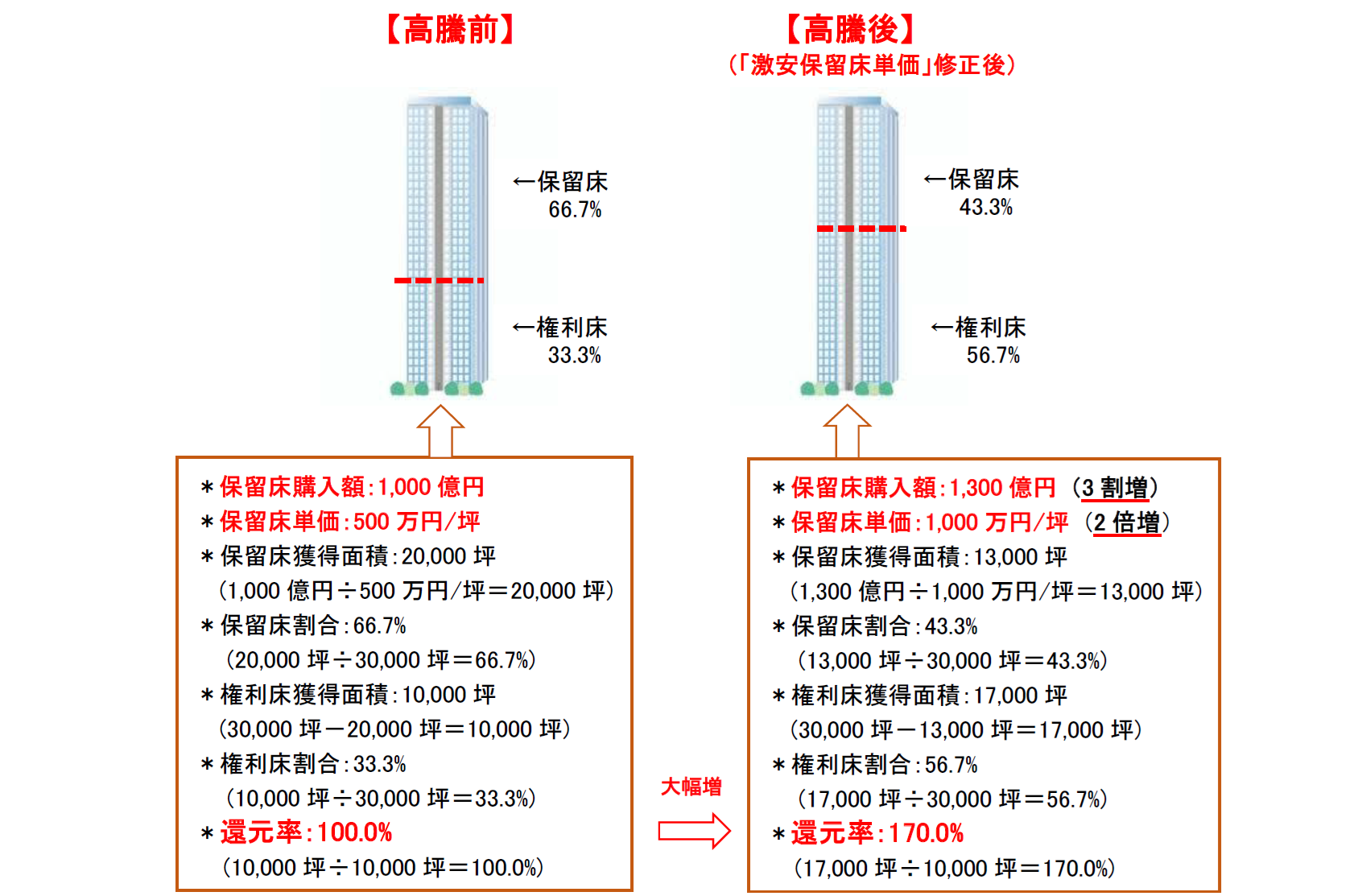

ポイントは再開発業者(=参加組合員)が提示する「保留床単価」の妥当性を徹底的に検証することです。

なぜなら住友不動産や三菱地所など一部の業者は、地権者が知識に疎いことを見越してか、近隣相場の半値と言った激安保留床単価を平然と提示して来ることが、各地との情報交換で判明しているからです。

業者が提示する不当な「激安保留床単価」を正当な単価へ引き戻すことができれば、地権者は「還元率の上昇」と言う形で莫大な開発利益を得ることが可能となります。

下図はそのシミュレーション結果です。

【結論】 「激安保留床単価」を是正すれば地権者の「還元率」は大幅に上昇する。

まとめ

「事業費高騰」の場面にも関わらず、それでも再開発を進めるとなった場合に地権者が特に気を付けるべきは「保留床単価の水準」です!

本トピックスでのシミュレーション結果を纏めると以下の通りとなります。

→還元率は下がる。

② 「事業費」の上昇と同時に「保留床単価」も同率で上昇した場合、

→還元率は不変

③ 「事業費」の上昇率を上回る率で「保留床単価」が上昇した場合、

→還元率は上がる

事業費の高騰下で地権者が「還元率」を維持するには、業者側が購入する「保留床単価」を事業費の上昇と同率で引き上げることが必要です。

また業界内には住友不動産や三菱地所のように、地権者の無知に乗じて近隣相場の半値と言った「激安保留床単価」を平然と提示して来る業者の存在も知られるようになって来たので要注意です。(注3)

この様な業者に対しては、近隣相場に応じた適正保留床単価を彼らに採用させることで「還元率」の大幅な改善が可能となります。(地域によっては200%を超える還元率の実現も決して不可能ではありません!)

再開発業者を相手にしての交渉は決して簡単ではありません。

しかし再開発は地権者が事業主体となり進める事業ですから、地権者が名実ともに主体となり、適切なリスクヘッジ策を講じつつ合理的な判断を以て事業を進めることが出来るのであれば、素晴らしい「街づくり」と同時に、地権者個々人も十分な開発利益を享受できる「夢のある事業」であることを最後に付け加えておきます。

【住友不動産関連】

(217)住友の錬金術

(218)住友の錬金術(続編)

【三菱地所関連】

(229)港区でも再開発業者の「ぼろ儲け」が発覚か?(検証編)

尚、実際に「自分たちの地区の還元率を計算してみたい」と言う方は、是非とも(216)誰にでもできる「還元率」の計算式をご参照ください。