前トピックス(265)業者側の「誤った説明」にもご注意!の続編です。

本トピックスでは業者側の「誤った説明」事例を更に追加すると共に、この問題をめぐり実際に各地で起きたトラブル事例や対策なども紹介して参ります。

1. 「誤った説明」にはこんな事例もある!

2. この問題に関する真実はこれ!

3. 地権者の注意点と対策

4. 「誤った情報」をめぐり各地で激しいバトルが

5. まとめ

「誤った説明」にはこんな事例もある!

【事例】

「従前評価に開発利益を加味することは違法

であり、加味する場合は全員同意が要件になる」

これは某地区を担当する不動産鑑定士が実際に地権者に対して行った「誤った説明」です。前トピックスで取り上げた「従前評価に開発利益は加味されない」なる説明より一段と恣意的で、地権者側に「違法行為」だと誤認させた上、どうしても開発利益を得たいのなら「地権者の全員同意」(一人でも反対すれば成立しない)が要件であると誘導しています。

これは再開発業者の「開発利益独占」の意向を汲んだ不動産鑑定士が「開発利益を地権者へ渡さない」ために仕組んだ詭弁だと考えられます。

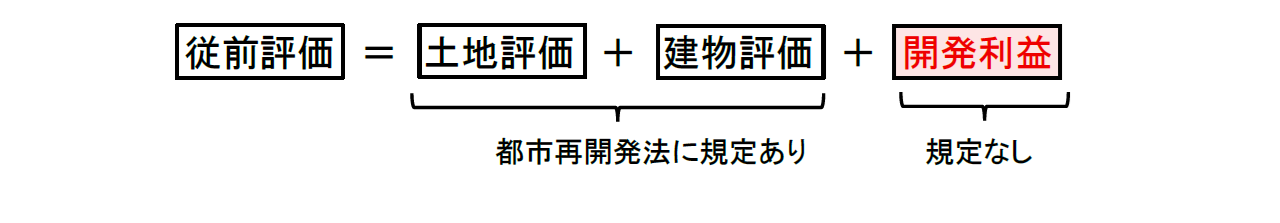

何故このような発言がなされるのか? その背景には都市再開発法には「開発利益」についての定めが存在しないと言う「法の不備」があります。都市再開発法は地権者の従前資産それ自体については「等価交換の原則」を定めている一方で、再開発事業により新たに創出される「開発利益」の扱いについての規定が一切存在しないのです。

このような「法律の不備」に加え「地権者が再開発知識に疎いこと」を良いことに、一部の再開発業者は開発利益を地権者へ配分せず自社で独占しようと企てますので、地権者はくれぐれもお気を付けください。

この問題に関する真実はこれ!

そもそも従前評価に開発利益を加えること自体は違法ではありません!都市再開発法に開発利益の規定が存在しない以上、その方針を決める裁量権限は事業主体である再開発組合側(=地権者側)にあります。

従い、法が定める「土地+建物」の従前評価額の上に更に開発利益を上乗せするか否かは、組合の総会でこれを決定することが出来ると考えられます。

何れにしても、業者(コンサルや鑑定士を含む)の立場で「開発利益は加味されない」などと断定する権限はありません。ましてや「違法だ」などと誤った説明を地権者に対し平然と行う業者は「事業協力者」として不適格ですから即刻業者を入れ替えるべきです。 尚、参考までに申し上げると、実際にこの発言を行った某不動産鑑定士は、その後地権者側からの猛反発と責任追及を受け、一切の連絡を絶ち、組合の会合にも出て来なくなり(業務放棄?)現在は新たな鑑定士が担当しているようです。

地権者の注意点と対策

一部の不動産業者、並びに彼らの意向を忖度した不動産鑑定士やコンサルなどは、「法律で禁止されている」、「そういう仕組みだ」、「それが慣行だ」と言った「誤った説明」を平気で行うことで、地権者が不利な条件を受諾する方向へ誘導しようとしますので地権者の皆さまはくれぐれもお気を付けください。

何かおかしいと感じたら、必ず業者側から「書面による説明」を要求することが肝要です。書面で説明を取り付ければ後日冷静に内容を精査することが出来ますし、場合によっては弁護士等の専門意見を仰ぐなどして妥当性を検証することも可能となります。また書面で説明を要求することで業者側も「誤った説明」がし難くなり、抑制効果も期待できます。

「誤った情報」をめぐり各地で激しいバトルが

最近は地権者側も知識と知見を身に付けるようになり、「物言う株主」ならぬ「物言う地権者」も各地で増えつつあります。

とりわけ開発利益をめぐる「誤った情報」に関しては地権者側もその実態に気づきはじめ、各地で業者側と激しいバトルが展開されています。

不動産鑑定士も命がけ?

2023年に起きた残念な事例です。都内某地区で住民側との激論の末、最終的に地権者側の主張に理解を示し「従前評価に開発利益を加味する」ことを公の場で認めた不動産鑑定士がいました。

しかしその直後、この鑑定士は交渉の場から突然いなくなり、間もなく当該鑑定士が所属する不動産鑑定会社は契約解除となりました。

更に驚いたのは、再開発組合理事長がその事実を知らなかった点です。事務局業務を担当する再開発業者N社が組合へ諮ることをせず、一方的に不動産鑑定会社との契約を解除したようです。

まさにこの事例は、

地権者により運営されるべき再開発組合が、

実は再開発業者により実効支配されており

重要事項は地権者抜きで秘密裏に決定される

ことが明るみになった事例だと言えるのではないでしょうか?

再開発事業の「暗闇の部分」がそこにあります。

このような再開発組合(準備組合も含む)は各地に多く点在しますので、地権者の皆さまはくれぐれもお気を付けください。

暴力事件も起きている

こちらも2023年に都内某地区で起きた事件です。

この地区に関与する再開発業者も上述の事例と同じN社です。

事件は再開発組合の理事会の席上で起きました。「激安保留床単価」について業者側を執拗に追い詰めるA理事を見かねた再開発推進派のB理事がA氏に突然殴りかかり頭部を損傷させたのです。

まさに暴力による「言論の弾圧」そのものですが、なんと暴力事件を起こした加害者理事は要人警護が専門の元警察官だったそうです。

しかし、世間が問題視したのは加害者本人よりも現場に居合わせた再開発業者N社社員の事後対応の不手際でした。

N社社員は被害者A理事のケアを行なわなかったばかりか(A理事による警察署への被害届提出や病院へも同行しなかった)、その後、傷害事件の隠ぺいを疑わせる行動までとったのです。(注1)

(186)再開発組合で暴力事件が発生!

(187)暴力事件で見えた不都合な真実!

まとめ

一部の再開発業者(コンサルや鑑定士を含む)は平然と「誤った説明」を行うことがあるので地権者は要注意です。

何かおかしいと感じたら、必ず業者側から「書面による説明」を要求することが何よりも重要です。書面で説明を取り付ければ後日冷静に内容を検討することが出来ますし、不明点があれば弁護士等の専門意見を仰ぐことも可能となります。また書面は記録として残るため、業者側も安易に「誤った説明」を行うことが出来なくなると言った抑制効果も期待できます。

警察庁の交通安全運動に「注意一秒、ケガ一生」と言う標語があります。

再開発も心構えはこれと全く同じです!

再開発業者側の「誤った説明」への注意を怠ったばかりに、一生後悔し続けることだけは何としても避けたいものです。